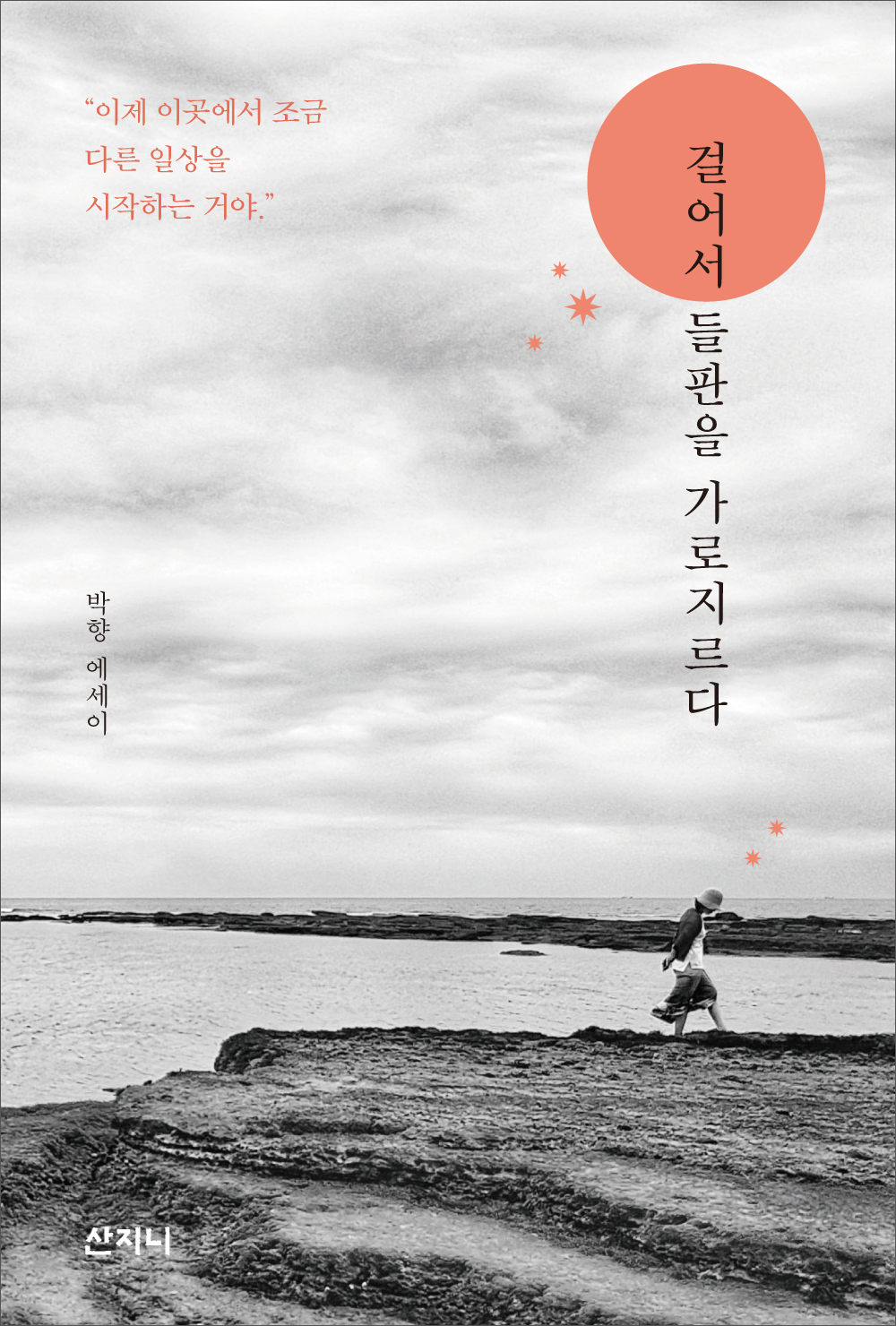

걸어서 들판을 가로지르다

박 향 지음

| 쪽수 | 208쪽 |

|---|---|

| 판형 | 127*188 |

| ISBN | 978-89-6545-680-3 03810 |

| 가격 | 15,000원 |

| 발행일 | 2020년 11월 18일 |

| 분류 | 포토에세이 |

책소개

제9회 세계문학상 대상 수상작 『에메랄드 궁』의박향 작가가 쓴 첫 번째 에세이★제주 서쪽 바다에서 보낸 열흘,그리고 아직 끝나지 않은 여행

이제 이곳에서 조금 다른 일상이 펼쳐진다.

“문득 이곳은 이야기를 만들어내기에

아주 적당한 장소라는 생각이 들었다.”

제9회 세계문학상 대상 수상자인 박향 작가의 첫 번째 에세이집이다. 이 책에는 제주 서쪽바다에서 보낸 열흘의 이야기가 담겨 있다. 여름의 끝자락인 8월의 막바지, 작가는 오랜 친구 ‘경’과 함께 제주도로 열흘간의 길고도 짧은 여행을 떠난다. 직장인으로, 엄마로, 주부로, 아프고 늙은 부모의 자식으로, 늘 시간에 쫓기듯 살아온 지난 시간이었다. 유행하는 한 달 살이까지는 아니더라도 바쁜 시간의 허리를 톡 떼 내어 조용하고 여유롭게 ‘나’에게 집중하고 싶었다.

작은 시골집을 숙소로 삼아 동네와 그 주변, 때로는 조금 멀리 나들이를 갔다. 미리 계획을 하지 않았기에 매일의 기분에 따라 목적지가 달라졌다. 휴대폰 알람이 아닌, 제주 앞바다의 파도 소리에 이끌리듯 잠이 깨면 습관처럼 바닷가 마을로 산책을 나갔다. 여행을 왔으니 꼭 관광을 해야 한다는 압박감에 사로잡히지 않으려 했다. 어떤 날은 에어컨을 켜둔 채 집에서 낮잠을 자기도 했고, 침대에 누워 시골 책방에서 산 책을 읽거나 하릴없이 뒹굴기도 했다.“노을, 그런 노을은 처음 보았다.”

노을을 보며 아름다운 슬픔을 가슴 속에 가득 채우다

작가는 열흘 동안 매일 사진을 찍었고, 저녁마다 일기를 썼다. 제주를 떠나올 때쯤, 찍었던 사진을 살펴봤을 때 작가는 깨닫는다. “아, 노을을 찍은 사진이 많구나.” 여행에서 가장 중요한 일과 중 하나가 바로 매일 노을을 보는 것이었다. 여행 첫날, 숙소 동네에서 우연히 노을을 발견하고 감동한 후 매일 서쪽으로 조금씩 이동하며 노을을 찾았다. 그때만큼은 누구의 방해도 받지 않고 고요히 자기의 시간이자 일상에서 자신을 옭아매던 모든 가치들이 의미 없어지는 순간이었다.

발악을 하듯 붉은 물감을 마구 뿌려대는 노을을 보며 작가는 김원일의 소설 『노을』에 나오는 ‘대장간의 불에 달군 시우쇠처럼 붉게 피어난 노을’이라는 문장을 떠올린다. 처음엔 그저 그 아름다움에 감탄할 뿐이었다. 하지만 시간이 지날수록 그 황홀한 아름다움이 조용하게 변화하는 순간 그 ‘무엇’이 이들의 마음을 건드리며 움직였다. 한 단어로 정의할 수 없지만 그 ‘무엇’ 때문에 열흘간 매일 장소를 옮겨가며 노을을 눈에 담았다.여행과 일상, 그 경계에서 따뜻한 위로를 만나다

작가가 10년 전에 쓴 장편소설 『얼음꽃을 삼킨 아이』에는 힘든 시기를 지나온 주인공과 가족들이 마지막에 함께 앉아 밥을 먹는 장면이 나온다. 이 마지막 대목을 놓고 작가는 오랫동안 고심했다고 고백한다. 소설을 다 쓰고 나서야 깨달았지만 주인공이 가족에게 할 수 있는 가장 큰 위로가 밥상을 차리는 것이고, 상처 받은 가족들이 받을 수 있는 가장 큰 위로는 그 밥을 먹는 것이었다. 제주도에서 식사는 대부분 숙소에서 직접 만들어 먹었다. 숙소 마당의 작은 정원에 자라는 가지, 깻잎, 고추, 파 등은 훌륭한 식재료가 되어 주었다. ‘밥 잘해주는’ 친구 ‘경’이 차려주는 밥상은 소설의 주인공처럼 작가에게 말이 필요 없는 위로와 사랑의 표현이 되었다.

일상으로 돌아가면 예약된 병원에 가고, 은행에도 가야 한다. 출근도 해야 하며, 여러 가지 집안일들을 처리해야 한다. 그러나 열흘 동안의 길고도 짧았던 기억은 여전히 몸에 남아 있다.

이 책의 제목은 올가 토카르추크의 소설 『방랑자들』의 한 대목 “나의 첫 여행은 걸어서 들판을 가로지르는 것으로 시작되었다”에서 비롯되었다. 이들의 첫 여행은 끝이 났지만, 이 열흘을 통해 여행이 더 이상 특별한 일이 아님을 깨달았다. 열흘 전 들뜬 마음으로 짐을 쌀 때보다 한결 가벼운 마음으로 일상으로 돌아간다. 그리고 그곳에서 끝나지 않은 그들의 여행은 계속된다.

연관 키워드

#제주여행 #살아보기 #엄마의 여행 #작가의 여행 #자유여행

첫 문장

오전 11시 45분 비행기였다.

책속으로 / 밑줄긋기

P. 15-16

무엇보다 우리는 좀 여유로워지고 싶었다. 이쪽에서 저쪽으로 장소를 옮긴 것에 불과하지만 새롭게

알게 될 것들과 만나게 될 사람들이 봄날의 기운처럼 우리 곁으로 왔으면 했다. 떠난다는 것이 특별한 일이 아님을, 우리 인생이 여행 그 자체임을 느껴보고 싶었다. 여행을 떠나기 위해서 책을 찾아 읽는 것이 아니라 낯선 여행지에서 시간에 쫓기지 않고 책을 읽고 싶었다.

p. 27-28

노을. 그런 노을은 처음 보았다. 노을은 하늘을 붉게 물들이고 서서히 바다에 젖어들고 있었다. 태양은 동그란 제 모습을 그대로 드러내고 발악을 하듯 붉은 물감을 마구 뿌려댔다. 하늘도 바다도 핏빛이었다. 멀리 작은 등대도 해안의 작은 집들도 핏빛 속으로 스러져 갔다.

P. 104

지나고 보면 인생은 기다림의 연속이었다. 어떤 때는 너무 성급하게 들어가서 모든 걸 망쳐 버리는 때도 있었다. 때로는 너무 조심스러워서 좋은 파도가 와도 놓쳐 버리거나 방심하다 바다에 빠져 버리기도 했다. 기다린다는 것, 가장 좋은 때를 알아챈다는 것은 지금도 물론 어려운 일이다. 언제나 기다림에 익숙해지기를 원하지만 그러지 못했다. 기다림의 끝에 무엇이 있을지 모르지만 이제는 실패한 시간들도 중요하다는 것을 안다. 『모래의 여자』 속 남자처럼 그 시간들이 모여서 기다리는 법을 알게 해 주기 때문이다. 다시 한 번 파도를 타 넘으며 패들을 멋지게 회전시킨 젊은이의 모습이 눈부신 윤슬 사이로 흩어져 내렸다.

P. 195

오늘도 제주 노을을 보러 간다. 어쩌다 보니 제주의 서쪽에서 매일 노을을 보는 것이 이번 여행의 중요한 코스 중 하나가 되어 버렸다. 그 시간만큼은 누구의 방해도 받지 않고 고요히 각자의 시간을 즐길 수 있기 때문이다. 노을 속에 있는 그 순간, 우리를 가득 채우는 풍만함과 출처를 알 수 없는 기묘한 슬픔을 어떻게 설명할 수 있을까. 기억과 망각의 순간이 뒤섞이며 우리를 옭아매던 모든 가치들이 의미 없게 느껴지는 시간을 차마 입으로 설명할 수는 없다.

저자 소개

박향

다락방에서 동화책을 읽으며 손수건만 한 창밖을 내다보는 것을 좋아하던 아이는 조금 더 자라 문학소녀가 되었다. 고등학교 2학년 때 첫 소설을 완성하고 곧 소설가가 될 수 있을 것이라고 확신했지만 꿈은 쉽게 이루어지지 않았다.

1994년 부산일보 신춘문예에 단편소설이 당선되어 등단했으며 등단 이후 십여 년 만에 첫 작품집 『영화 세 편을 보다』를 펴냈다. 이후 작품집 『즐거운 게임』, 『좋은 여자들』을, 장편소설 『얼음꽃을 삼킨 아이』, 『에메랄드 궁』, 『카페 폴인러브』, 『파도가 무엇을 가져올지 누

가 알겠어』를 펴냈다.

제9회 세계문학상 대상, 제5회 현진건문학상 대상, 제12회 부산작가상, 제3회 부산소설문학상을 수상했다.*작가의 말

직장인으로, 엄마로, 주부로, 아프고 늙은 부모의 자식으로 늘 시간에 쫓기듯 살았다. 한 달은 아니라도, 한 번쯤은 그 바쁜 시간을 똑 떼 내고 싶었다. 그리고 그 시간 속에서 조용하고도 여유롭게 엄살 같은 걸 떨어 보고 싶었다.

2019년 8월 23일부터 9월 1일까지 열흘간 오랜 친구와 나는 제주도의 작은집에서 살림을 시작했다. 우리는 우리가 묵은 동네와 그 주변, 그리고 아주 가끔 먼 곳으로 나들이를 가서 주변을 거닐고 그곳의 풍광을 찍었다. 미리 계획을 하지 않아서 그날 기분에 따라 장소가 바뀌기도 했다.

차례

서쪽 바다에서 보낸 열흘

출발

노을에 젖다

한밤의 방문자

거문오름과 어깨동무하다

신혼여행지였던 제주는

밥 잘해 주는 친구

보말과 허브가 있는 바다

기다림에 대해

좋아요

팔찌 네 개

초록이 또렷해지면

맥주 두 캔과 꼬깔콘 한 봉지

바다에 취하고

순이삼촌 이야기

햇살 가득 한담산책로를 걷다

너는 춤추고 나는 책 읽고

노란길이 있는 마을

똑똑아, 안녕

걸어서 들판을 가로지르는 것